Les points de vie de l’Omelette, désolé pour cette blague, a.k.a. “Hamlet’s Hit Points”, un livre de Robin D. Laws (RDL) concerne une méthodologie pour dynamiser les scènes de nos JdR afin de maintenir l’engagement des personnages (protagonistes) et des joueuses. Ce livre se base sur l’analyse de toutes les scènes d’une pièce de théâtre et de deux films afin d’illustrer la méthodologie et de donner des conseils.

RDL (page Wikipedia) n’est plus à présenter, c’est un prolixe et connu Game Designer depuis les années 90. Ayant intégré Pelgram Press, il a initié le système Gumshoe avec cet apport à une nouvelle approche du jeu d’enquête. Pour moi, ma rencontre a été réalisée au travers de deux JdR : Dying Earth (édition française Oriflam 2003) et d’Esoterrosists (système Gumshoe, édition française 7ème Cercle, 2007) ainsi que des traductions de ses articles sur PTGPTB (ou d’articles où il est cité) quant aux mécaniques de jeu.

Voici ma compréhension de la lecture de ce livre et comment il semble utilisable en JdR.

Éléments clefs pour suivre cet auteur prolixe

Ce que ce livre est et n’est pas

Le livre de 192 pages (version 1.3, édition Gameplaywright Press) se décompose avec les parties suivantes :

- Un résumé en 2 pages fort justement appelé « comment prétendre avoir lu le livre »

- La méthodologie 13 pages avec des exemples de scènes de film

- L’analyse des 3 œuvres scène par scène avec des encarts donnant des précisions sur des sujets connexes comme le protagoniste de la scène, le héros iconique, le point de vue (différence entre l’audience d’une œuvre et les joueuses), le second-rôle dramatique… Dans ces encarts un lien peut être fait avec du JdR

- L’application en JdR de la méthodologie, « juste » 5 pages, RDL mentionne brièvement l’application à une campagne, à un scénario ou à une séance. Néanmoins il n’y aura pas d’exemple dans cette partie

Ce livre n’est donc pas un guide explicite qui prend un système de jeu, comme D&D ou l’Appel de Cthulhu pour l’illustration de la méthodologie. Le cœur du livre est l’analyse des scènes des œuvres. La Mj devra utiliser les analyses pour comprendre la méthodologie et l’appliquer à d’autres oeuvres ou directement s’inspirer pour ses futures parties

Comment Robin D. Laws nous embarque dans son analyse

A partir de la décomposition des scènes de 3 œuvres : une pièce de théâtre, « Hamlet », et deux films, « Dr No » (James Bond) et « Casablanca » , selon sa méthodologie, Robin D. Laws (RDL) explicite le processus narratif qui amène à un récit captivant.

Avec cette compréhension de la méthodologie, la MJ est invitée à l’utiliser pour conduire une partie de JdR engageante : engageante dans le sens où elle va nous embarquer, nous tenir en haleine car elle va stimuler notre émotion (de joueuses ou du personnage / protagoniste). En effet, pour le JdR, la MJ peut soit imaginer des scènes à l’avance (les préparer) qui auront un tempo (beat), soit mieux réagir lors de l’intervention des joueuses (intercréativité) à travers la connaissance de l’utilisation de ces tempos.

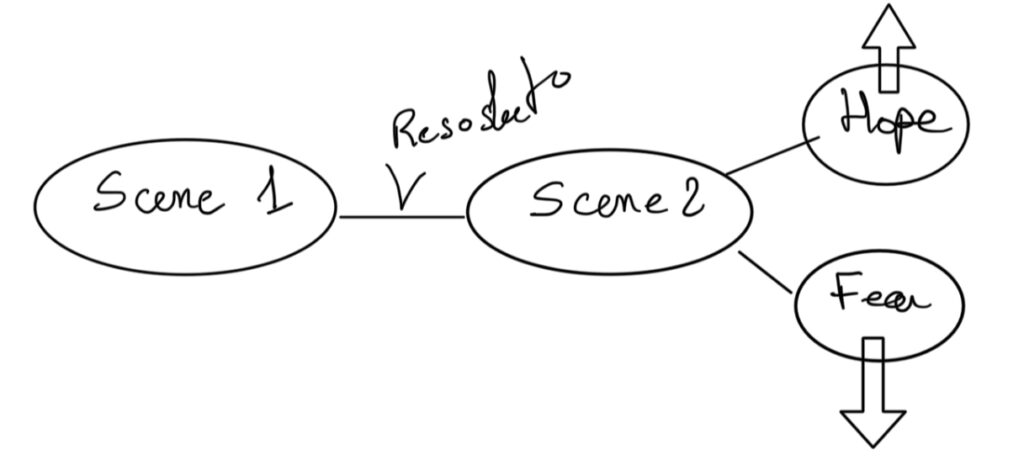

Dans la plupart des cas, ces tempos amèneront soit une tension négative, la scène nous amène dans une direction non souhaitée (ex: une émotion de peur), ou positive, la scène conduit à une direction voulue (ex: d’espoir) qui sera engageante pour les joueuses et/ou les protagonistes.

Le terme clef de la méthodologie est lâché : le beat / tempo

Le tempo correspond à un moment dans une scène dans laquelle il y a une interaction, un objectif et un moyen. Le tempo est propre à la scène, il est caractérisable. Le passage d’une scène à une autre se fait aussi par un tempo spécifique qui peut être positif (montée) ou négatif (descente) selon la conséquence perçue par l’audience pour le protagoniste. La résolution d’une scène ou d’une transition avec un tempo positif (une montée) conduit à une émotion d’espoir (la scène va dans la direction voulue), là où le tempo négatif (une descente) conduit à la peur ressentie par l’audience pour le sort du protagoniste (car la scène va dans une direction non voulue).

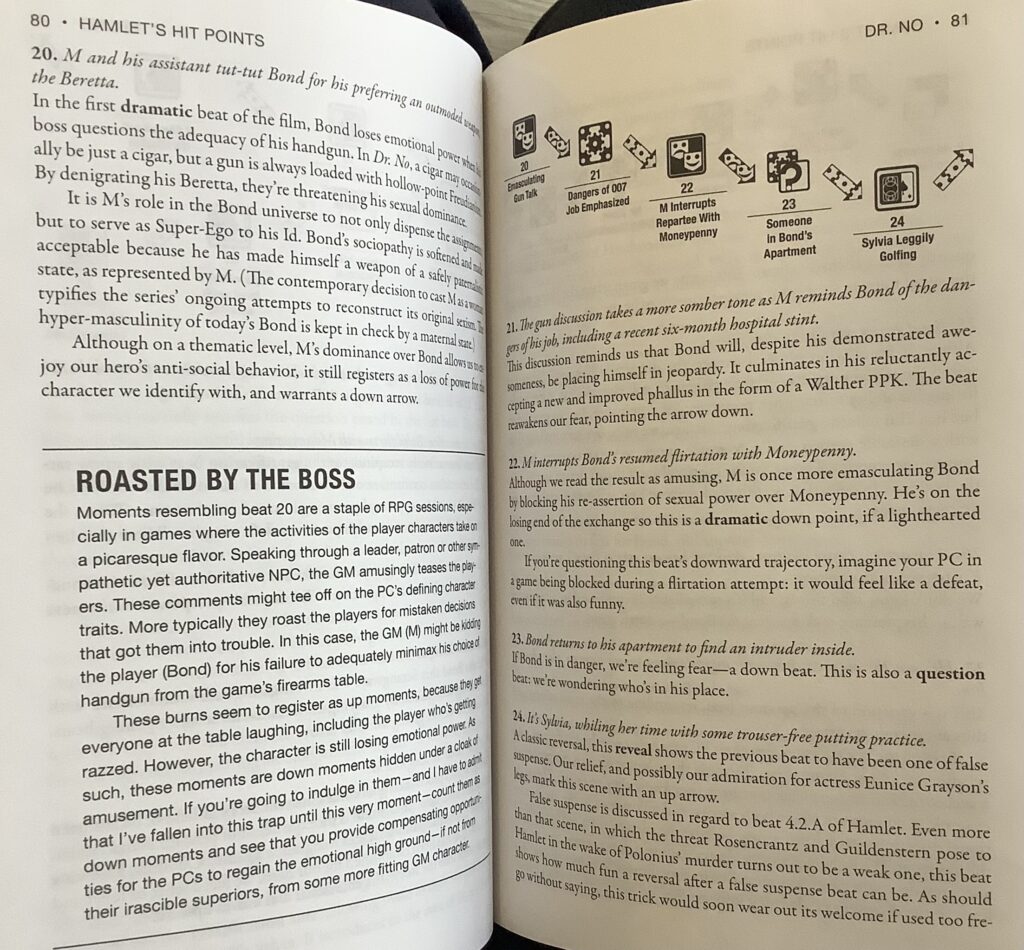

Après avoir décrit les tempos, RDL analyse chaque scène des 3 œuvres. Il ajoute ponctuellement des applications directes au JdR ou des clarifications du processus mis en jeu. Il commente aussi sur le rythme donné grâce à un nombre de tempos successifs dans une direction avant de casser la montée ou la descente, ce qui captive l’audience.

Le principe de cette méthodologie (l’utilisation de tempos dans la scène ou lors de la transition entre scènes) est d’être complémentaire à la structure narrative habituelle : introduction, rebondissement, phase de développement , la montée en tension (rebondissement avec une conséquence négative pour le protagoniste), le climax et le final.

Les différents tempos de cette méthodologies sont les suivants

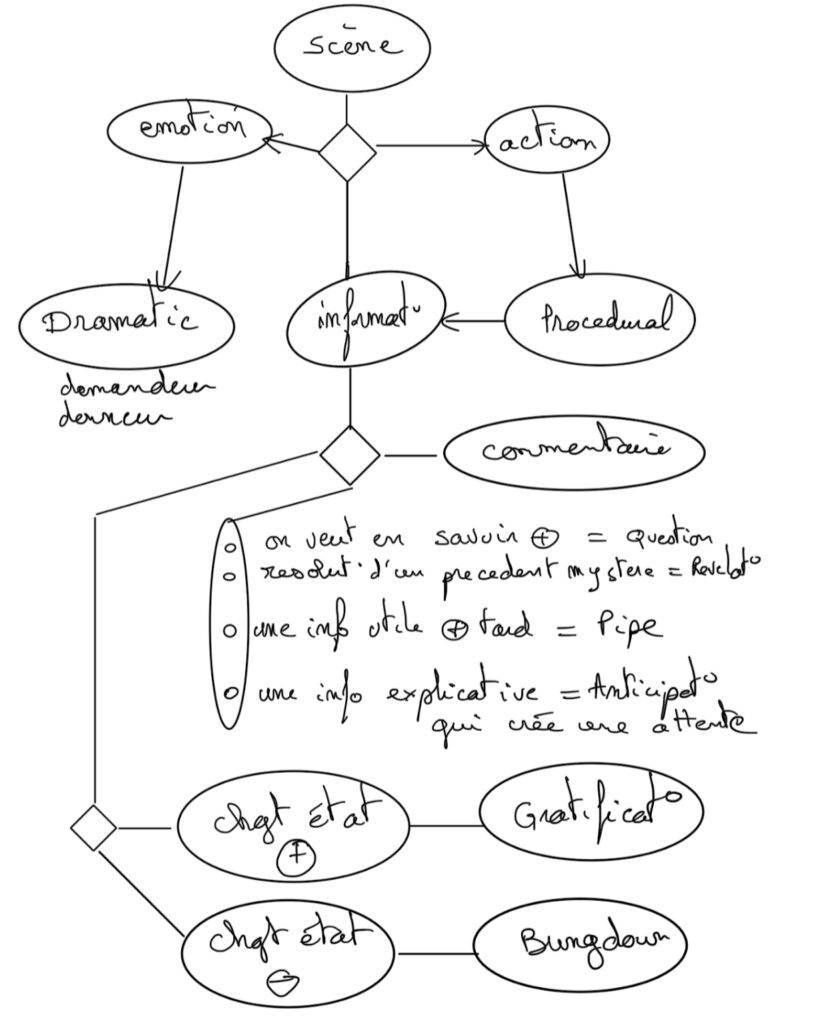

Les deux plus fréquents :

- Le tempo procédural où l’objectif est de gagner une information/un élément grâce à une action permettant d’avancer à l’étape suivante

- Le tempo dramatique où l’interaction conduit à un développement. Ce tempo nécessite un demandeur et un donneur. L’objectif est intériorisé, c’est un conflit émotionnel. Dans cette scène, le demandeur cherche quelque chose que le donneur peut accorder (émotion d’espoir) ou refuser (émotion de peur). L’arc dramatique correspond souvent à une confrontation avec des pulsions internes contradictoires.

Les autres tempos utilisés :

- Le tempo de commentaire : le protagoniste ou un autre personnage (comme un second-rôle) partage son point de vue en donnant des éléments de contexte mettant en pause temporairement le but (histoire) principal

- Le tempo d’anticipation : l’objectif est de créer une attente sur quelque chose qui va arriver

- Le tempo de gratification (suite à l’anticipation) : l’objectif est de donner une récompense à l’audience voire au protagoniste. Il peut être utilisé comme une respiration entre deux scènes clefs

- Le tempo de « Bringdown » (suite à l’anticipation) : l’opposé de la gratification. Ce moment doit donner une sensation de mauvaise ambiance, sentiment négatif pour le protagoniste

- Les tempos d’information

- Le tempo de « tuyau » : l’objectif est de fournir un élément de compréhension qui pourra être utile ultérieurement dans l’histoire

- Le tempo de questionnement : un moment qui amène une interrogation (souvent la suite d’un tempo procédural) et nous tient en haleine

- Le tempo de révélation : une information est révélée, soit que nous l’attendions, soit par surprise. Selon l’information, la tension peut être positive ou négative pour le protagoniste ou l’audience

Suite à ma lecture, je me suis visualisé un arbre de décision constituant la scène : est-ce qu’elle conduit à générer une émotion, une action ou obtenir une information ?

Dans le cas d’une émotion, la scène est dramatique. Il y a un demandeur et un donneur. A l’issue de la scène l’émotion sera positive ou négative pour l’avenir du protagoniste. Dans le cas d’une action, c’est une scène procédurale qui va conduire à une information. Cette information va conduire un changement d’état, positif pour une gratification ou négatif pour un « bringdown ». L’information peut donner lieu à une sous-division de tempos: un commentaire, donner lieu à une question, résoudre un précédent mystère, donc une révélation, une information utile ultérieurement donc un tuyau ou une information explicative qui conduit à une anticipation d’attente.

Pour RDL, « Dr No » est constitué principalement de tempos procéduraux (de l’action) alors que « Casablanca » est principalement constitué de tempos dramatiques (de l’émotion). Enfin, « Hamlet » contient un mix des deux.

Dans les encarts du livre, RDL propose aussi des astuces/bonus pour renforcer l’engagement du protagoniste, donc de la joueuse de JdR

Tout d’abord, par l’utilisation des faire-valoir ou second rôles qui mettent en valeur le protagoniste surtout s’ils jouent en opposition. D’autre part, avec l’utilisation des moments « positifs » en présence du protagoniste ou « négatifs » en son absence qui renforcent le rôle de “domination” du protagoniste puisque sa présence conduit à de l’espoir.

Une astuce concernant une aventure dramatique consiste à utiliser les scènes pour déclencher un conflit interne chez le protagoniste afin de potentiellement renforcer ou détériorer ses liens dans le groupe. Il est aussi possible d’utiliser des scènes pour fournir un élément (information, objet…) qui sera utilisé ultérieurement pour activer une tension positive ou négative. Des exemples sont donnés comme illustré dans l’image du livre ou un des exemples dans l’encart « construire une aventure difficile dramatique : l’objet, gagné comme possible bénéfice de l’obstacle A, aide à dépasser l’obstacle B ».

RDL donne une astuce avec des exemples pour rapidement changer le tempo dans une direction.

Il fournit aussi des exemples sur la puissance que peut amener un héros iconique en utilisant ses actions et motivations.

La méthodologie permet d’alterner entre des passages de scène positif ou négatif afin de maintenir une dynamique en suscitant chez l’audience une émotion d’espoir ou de peur respectivement.

Conclusion

En résumé, la méthodologie permet de mettre en place une dynamique des scènes (émotion positive ou négative) afin de maintenir l’engagement de l’audience/protagoniste.

Pour cela, la MJ peut soit imaginer des scènes en avance qui auront un tempo défini ou saura réagir lors de l’intervention des joueuses (intercréativité) en utilisant ces tempos.

Si une MJ veut augmenter l’engagement des joueuses à partir d’une construction classique : développement, rupture, climax, alors elle peut regarder la construction d’une scène et le passage à la scène suivante pour offrir une opportunité de la vivre intensément ou d’y conduire une émotion.

Au global, le livre est très clair et nous fait prendre conscience des tempos dans les 3 œuvres, ce qui les rend encore plus intéressantes. C’est un énorme travail d’analyse de fond de chaque scène, respect pour le maître ! Toutefois, ce livre n’offre pas, de mon point de vue, d’outils très précis pour le JdR (il y a quelques exemples tout le long qui tiennent en 1 ligne chacun et il faudrait plus de cas concrets, de situations…). J’aurais bien aimé trouver quelques exemples utilisant des systèmes iconiques comme D&D ou l’Appel de Cthulhu.

La méthodologie repose sur un engagement narratif des joueuses. Il ne s’agit pas de partir du côté Simulationniste ou Tactique des systèmes de jeu pour créer tel quel cet engagement des joueuses (et protagonistes). Ce sont des idées ou concepts fort utiles et logiques qui demanderont un effort à la MJ pour être maîtrisés (aussi en faisant levier du système de jeu). Néanmoins, je pense que cela en vaut la peine. En tant que MJ, je vais essayer de l’appliquer. Je pense que des joueuses pourraient aussi lire ce livre pour s’approprier ces concepts et enrichir leur façon de jouer dans leur personnage lors d’interactions avec des PNJs.

Il n’y a plus qu’à tester et pratiquer ! Bien sûr, comme évoqué par RDL et dans l’esprit JdR, les règles sont faites pour être malmenées tant que l’intérêt narratif est là pour le groupe de joueuses (MJ incluse).

Si vous avez lu ce livre, quelle a été votre compréhension, interprétation et utilisation dans votre quotidien de JdR ? Comment complétez-vous cela ?

Si vous avez d’autres lectures à recommander, n’hésitez pas et merci pour la communauté !